Usages et bonnes pratiques des technologies et des documents de communication dans l’enseignement à distance et l’apprentissage libre au Bénin, |

1 . Cadre sociétal et technique

Parmi les grands médias, la télévision et la téléphonie ne participent pas aux pratiques d'enseignement à distance et d'apprentissage libre au Bénin.

Deux chaînes nationales ont vocation à l'information et à la diffusion de programmes culturels et de divertissement. Une chaîne de télévision privée a, depuis 2003, une portée de diffusion limitée à la ville de Cotonou et sa périphérie.

La téléphonie mobile connaît un développement très important alors que la téléphonie fixe demeure contrainte par la faiblesse des équipements. Trois opérateurs (Celtel, Libercom, Télécel) interviennent sur le marché en proposant des services de téléphonie mobile, de SMS et de Rumming. En l'état, aucune perspective d'utilisation de ces médias ne semble pouvoir intéresser une étude portant sur l'enseignement à distance et l'apprentissage libre.

La radiodiffusion constitue un média d'une grande popularité : radio nationale, radios internationales, radio locales. Toutefois, une véritable étude de ce média, notamment dans ses usages et impacts dans les zones rurales, nécessiterait un temps et des moyens supérieurs à ceux disponibles pour cette production.

Concernant Internet, le Bénin a bénéficié de l'initiative Leland, qui a eu pour conséquence, dès 1997, l'apparition de plusieurs fournisseurs. Toutefois, le monopole de l'Office des Postes et Télécommunications a continué et la bande passante nationale a augmenté lentement, de sorte que les fournisseurs d'accès restaient tributaires des services de l'OPT pour offrir des connexions de qualité insatisfaisante. En outre, les fournisseurs d'accès à Internet ne disposent pas d'un numéro d'appel groupé comme le prestataire national, ni d'une tarification locale pour les accès à leur serveur, ce qui induit une situation de monopole de fait en dehors de la zone de Cotonou, capitale économique. La bande passante a augmenté plus faiblement au Bénin que dans les pays voisins durant les cinq années suivant la connexion du pays alors que le nombre de fournisseurs d'accès, encouragés par l'initiative Leland, était plus important. Les poins d'accès sous forme de cybercentres se sont multipliés, principalement à Cotonou, jusque dans les quartiers périphériques, alors que les capacités d'accès demeuraient faibles. Cette évolution a pu induire des usages exclusivement centrés sur le courrier électronique alors que d'autres servives, notamment la recherche et la consultation de sites, demeuraient d'un accès difficile voire décourageant.

En mai 2003, le raccordement à la fibre optique sous-marine SAT3 a permis le passage de la bande passante nationale de 2Mb/s à 47 Mb/s. Néanmoins, les conditions d'accès au réseaux via RTC demeurent difficiles. Plusieurs tentatives sont souvent nécessaires pour se connecter au serveur de l'opérateur national ou à celui d'un fournisseur d'accès. Certains fournisseurs d'accès connaissent des difficultés de maintenance voire de garantie de sécurité des services. L'assistance par téléphone aux abonnés est réduite aux heures de bureau et en semaine chez tous les fournisseurs sauf un. Enfin, des ruptures complètes de connexion, inexpliquées, de plusieurs minutes peuvent être observées tant chez les usagers que chez les fournisseurs clients de l'opérateur national de télécommunication.

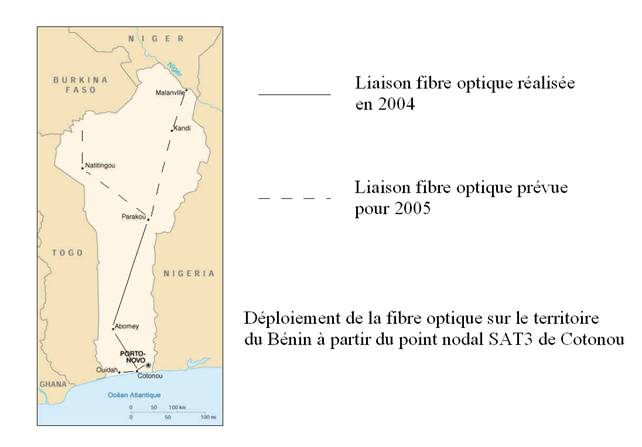

La fibre optique relie le point nodal, situé à Cotonou, à plusieurs centraux numériques de Cotonou, de Porto-Novo, de Ouidah, de Calavi, d'Abomey et de Parakou. L'extension vers les deux régions du nord du Bénin est prévue et permettra la connexion avec des pays voisins (Burkina Faso, Niger). Ce déploiement d'infrastructures de télécommunications vers le nord obéit à une volonté commerciale de revente de services aux pays voisins enclavés et, sans doute, dans une moindre mesure, au souci de désenclaver les régions Borgou et Atacora.

Les tarifs de connexion proposés par l'opérateur national sont de :

– 15.048 Fcfa pour la création d'un compte RTC (20.064 Fcfa pour un compte RTC + mail)

– 5.940 Fcfa pour l'abonnement mensuel (8.052 Fcfa pour un compte RTC + mail)

Le coût de connexion au serveur est celui de la tarification locale sur l'ensemble du territoire (pour les abonnés de l'OPT, opérateur national). Cette tarification est ramenée à une unité de base pour les connexions entre 20H et 8h, ainsi que le dimanche et jours fériés. De fait, certains cybercentres ne sont ouverts que durant ces périodes.

En janvier 2004, l'OPT a mis en vigueur une tarification différenciée, pour les liaisons spécialisées et les liaisons sans fil (Boucle Locale Radio, Wireless), selon le type de client (éducation, entreprise, cybercafé).

Les coût mensuels d'abonnement sont, en Fcfa, les suivants :

Liaison |

Client |

64Kb/s |

128Kb/s |

256Kb/s |

512Kb/s |

1Mb/s |

2Mb/s |

Filiaire |

Cyber |

400.000 |

560.000 |

880.000 |

1520.000 |

2.800.000 |

3.500.000 |

Entreprise |

300.000 |

420.000 |

660.000 |

1.140.000 |

2.100.000 |

3.500.000 |

|

Education |

200.000 |

280.000 |

440.000 |

760.000 |

1.400.000 |

2.000.000 |

|

FAI |

600.000 |

640.000 |

1.320.000 |

2.280.000 |

4.200.000 |

4.500.000 |

|

Radio |

Cyber |

250.000 |

280.000 |

440.000 |

760.000 |

1.400.000 |

2.000.000 |

Entreprise |

150.000 |

210.000 |

330.000 |

570.000 |

1.050.000 |

2.000.000 |

|

Education |

100.000 |

140.000 |

220.000 |

380.000 |

700.000 |

1.200.000 |

|

FAI |

400.000 |

280.000 |

440.000 |

1.520.000 |

1.400.000 |

3.000.000 |

Ces tarifs contituent une très forte diminution puisqu'auparavant l'abonnement pour une liaison spécialisée à 64KB/s coûtait 500.000 Fcfa et celle à 128Kb/s, un million de Fcfa.

Enfin, l'ADSL est proposé pour les usagers de certains centraux téléphoniques de Cotonou (deux centraux) et de Porto-Novo (un central équipé).

up/down |

64/128 |

128/256 |

128/512 |

Installation |

225.000 Fcfa |

225.000 Fcfa |

235.000 Fcfa |

Abonnement |

80.000 Fcfa |

150.000 Fcfa |

300.000 Fcfa |

Pour les acteurs du système éducatif (directions centrales ou décentralisées, établissements), le déploiement de la technologie ADSL constitue une opportunité d'accès aux réseaux permettant, tout en gardant la téléphonie disponible, le basculement progressif vers des modalités économiques, forfaitaires, et donc mieux controlées, de communication. Le déploiement de ce type de services par l'opérateur national étant conditionné par la demande, une information et une stratégie de demandes groupées, à l'initiative des institutions de l'Education, favoriseraient l'accès aux réseaux dans des conditions économiques abordables et gérables.

2. Organisation de la formation des enseignants du Primaire et du secondaire

Au Bénin, la formation initiale et continue des principaux acteurs (instituteurs, professeurs du premier cycle, professeurs certifiés, conseillers pédagogiques, inspecteurs, directeurs d’écoles) de l’enseignement général des deux premiers ordres (l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire) est assurée par le Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire (MEPS) en collaboration avec d’autres ministères concernés, notamment le Ministère de l’Enseignement Supérieur et le Ministère de la Fonction Publique.

A la fin des années 70 et au début des années 80, l’Etat béninois avait une politique clairement définie en matière de formation des enseignants. Sur la base de cette politique, des Ecoles Normales Intégrées (ENI), six en tout, une par département, étaient créées, à grands frais, financées par la Banque Mondiale, pour la formation initiale des instituteurs. L’Ecole Normale Supérieure de Lokossa, créée dans le sillage des ENI, entre 1979-1980, avait une vocation nationale. Elle recrutait et assurait la formation initiale des professeurs de l’enseignement secondaire.

La crise politique, sociale et économique à laquelle le pays était confronté à la fin des années 80 a sonné le glas du régime politique révolutionnaire d’alors. Elle a conduit à la convocation des forces vives de la nation puis, un peu plus tard, celle des états généraux de l’enseignement. Cette crise a porté un coup dur à la politique de formation des enseignements initiée une décennie plus tôt. L’état a cessé de recruter dans la fonction publique en général et, par voie de conséquence, dans l’enseignement. Des promotions entières formées à l’ENS de Lokossa n’ont pas été recrutées et les ENI ont fermé leur porte.

Les principales structures qui ont animé la formation des enseignants, pendant la période décrite plus haut, sont encore présentes, investies des mêmes rôles de nos jours, même si elles ont changé, entre temps, de dénomination. Elles opèrent présentement dans un contexte politique, social et économique fort différent. Au nombre de ces structures on peut citer : la Direction de l’Enseignement Secondaire (DES), la Direction de l’Enseignement Primaire (DEP), la Direction des Ressources Humaines (DRH), l’Institut National pour la Formation et la Recherche en Education (INFRE), les Directions Départementales des Enseignements Primaire et Secondaire (DDEPS), la Direction des Examens et Concours (DEC). La Direction de l’Inspection Pédagogique (DIP) vient d’être crée, courant août 2004, et les capacités de la Cellule de Généralisation des Nouveaux Programmes (CGNP) renforcées. La DIP et la CGNP joueront désormais un rôle important en matière de formation des enseignants, au vu des derniers arrêtés ministériels portant organisation, fonctionnement et attributions de ces deux entités.

L’INFRE avait joué un rôle prépondérant dans la formation initiale et surtout continue des enseignants des deux ordres de l’enseignement général jusqu’à un passé très récent. Mais, depuis l’avènement de la DIP et le renforcement des capacités de la CGNP, l’INFRE a perdu beaucoup de ses attributions. La recherche et la formation à distance restent cependant ses domaines d’intervention privilégiés. Cependant, il faut reconnaître que les nouvelles directions continuent de faire recours au savoir-faire des Commissions Techniques d’Intervention Spécialisée (CTIS) en matière de conception de programmes, de rédaction de manuels, d’évaluation et de formation des enseignants. Les CTIS, groupes de professeurs expérimentés placés à la tête de chaque discipline et sélectionnés par l’INFRE, sont en place depuis plus de deux décennies.

Les enseignements primaire et secondaire : formation initiale et continue

Au cours des quinze dernières années, aucune structure n’assure plus la formation initiale des enseignants en raison de la fermeture des ENI, et même de l’ENS mentionnée plus haut. Des personnes désireuses (contractuels, vacataires) de faire carrière dans l’enseignement sont recrutées sur la base de leur diplôme académique : le BEPC pour les instituteurs, le BAC pour les professeurs du premier cycle de l’enseignement secondaire, la Licence ou la Maîtrise pour les Professeurs Certifiés.

Suite au recrutement, des regroupements présentiels sont organisées pour une mise en niveau des nouvelles recrues. Les plans de formation sont élaborés au niveau national par les directions techniques concernées (DES, DEP), souvent en collaboration avec l’INFRE et exécutés au niveau décentralisé par les Directions départementales des Enseignements primaire et secondaire. Au cours de leur contrat, la formation continue des contractuels et des vacataires se fait par la pratique, c’est-à-dire, grâce aux animations d’établissement, à l’encadrement des conseillers pédagogiques, aux visites et inspections.

En marge de la formation continue des contractuels et des vacataires, on peut signaler les formations en cours d’emploi. Elles sont, pour la plupart, des formations diplômantes qui assurent une promotion à leurs bénéficiaires à l’intérieur de leur corps. C’est le cas, par exemple, des instituteurs désireux de préparer le Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Conseillers Pédagogiques (CAF/CP) ou le Brevet d’Aptitude à l’Inspectorat du Primaire ou du Secondaire (BAIP) ou le cas des professeurs devant passer le Brevet d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Secondaire (BAPES) ou le Certificat d’Aptitude au Professorat de l’Enseignement Secondaire (CAPES). Les formations pour le CAPES et le BAPES sont pilotées par la DES et mises en exécution par l’Ecole Normale Supérieure. Les formations pour le CAF/CP et le BAIP se font en deux temps : la formation à distance qui se fait en amont, assurée par l’INFRE, et qui prépare les candidats aux différents examens professionnels et la formation proprement dite qui se fait en présentiel au Centre de Formation des Personnels d’Encadrement de l’Education Nationale (CFPEEN).

Les prévisions de la lettre de politique éducative et du cadrage macro-financier du plan décennal en cours d'élaboration pour le premier semestre 2005

L'analyse du système éducatif béninois révèle principalement une mauvaise rétention en cours de primaire, la faible cohérence de l'allocation des personnels aux écoles, la dégradation des conditions d'enseignement du cycle secondaire, la surproduction de diplômés du supérieur.

Pour le Primaire, le plan décennal en cours d'élaboration devrait reposer notamment sur la remise en place de la formation initiale et la redynamisation des formations continues. La réouverture des 6 ENI, d'une capacité d'accueil de 300 élèves-maîtres, est prévue à l'horizon 2008. Pour le Secondaire général et technique, trois Ecoles Normales Supérieures (Porto-Novo, Natitingou, Lokossa) formeront des professeurs adjoints et des professeurs certifiés.

L’introduction des NTIC dans le système éducatif béninois

La pénétration des TIC en milieu scolaire est encore timide en dépit des actions conjuguées de l’Etat, des ONG et de quelques personnes de bonne volonté. Il existe au MEPS, piloté par la Direction de la Programmation et de la Prospective (DPP), le Projet d’Introduction de l’Informatique dans les Etablissements Secondaires (PIIES). PIIES vise, comme son nom l’indique, "à introduire dans le système éducatif national les outils performants et la formation requise pour que l’élève utilise de manière autonome et raisonnée les NTIC disponibles à l’école et au collège, dans la ville, dans la famille et plus tard dans la vie active, pour lire et produire des documents, rechercher des informations qui lui sont utiles et communiquer au moyen d’une messagerie." Le public visé par le projet est celui des lycées et collèges dans sa première phase 2003/2008, puis celui des écoles primaires publiques dans sa deuxième phase.

Au sein de l'Institut National de Formation et de Recherche en Education -INFRE- du Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire, un centre de ressources multimédia a été mis en place dans le cadre du programme Resafad-tice de la coopération française. Doté, dès 1998, d'une salle équipée d'une dizaine de postes connectés via une liaison RTC, ce centre n'a pas eu le niveau d'activité et le rayonnement escompté. Placé sous la responsabilité d'un cadre béninois en 2002, le centre, après avoir bénéficié d'une nouvelle dotation matérielle fin 2003, a entrepris des actions de sensibilisation et de formation notamment auprès des cadres et agents de la Direction Départementale de Porto-Novo et d'inspecteurs en formation.

3. La formation des enseignants dans le sous-secteur de l'enseignement et de la formation professionnelle

Le recrutement des enseignants du sous-secteur technique est organisé par le Ministère du travail et de la Fonction Publique, sur demande du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Ce recrutement s'adresse aux candidats présentant un niveau ingénieur ou un niveau maîtrise ou titutaires d'un CAPET étranger. En 2004, 28 enseignants ont été recrutés 12 permanents et 16 contractuels.

La formation initiale est gérée par la Direction de l'Inspection Pédagogique et des Innovations Technologiques -DIPIT- du METFP. Un cycle de trois jours de formation est organisé au Lycée Technique Coulibaly de Cotonou. La formation continue, toujours organisée par la DIPIT, s'effectue sous forme de recyclages par actions d'animation pédagogique d'une durée de deux jours par département, organisées dans sept établissements des différentes régions.

Les prévisions de la lettre de politique éducative et du cadrage macro-financier du plan décennal en cours d'élaboration pour le premier semestre 2005

L'enseignement technique répond peu aux besoins de développement de l'économie nationale, tout comme l'enseignement supérieur. Le système souffre de dysfonctionnements structurels notamment quant à son pilotage. Son amélioration passe par la mise en place d'un cadre de concertation, l'introduction de nouveaux modes de formation, dont la formation à distance, la mise en place d'un système de suivi des formés, le renforcement de l'ingénierie d'aide à la décision (veille technologique et pédagogique). Le renforcement de la qualité de l'enseignement exige le renforcement et la professionnalisation de la formation initiale, le renforcement de l'animation pédagogique.

4. Le sous-secteur de l'alphabétisation et du non-formel

L’ Education non formelle au Bénin

L'Education non formelle au Bénin relève du Ministère du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme (MCAT). Elle est assurée par la Direction Nationale de l’Education des Adultes (DNEA) à travers ses divisions (e.g: Division de la Planification, du Suivi et de l’Evaluation) et les structures décentralisées correspondantes : la Coordination Départementale et les centres de formation.

Un centre de formation est ouvert au niveau local, un village, après la sensibilisation des publics cibles qui sont généralement des groupements organisés de jeunes et de femmes non aphabétisés appuyés par un projet. L’opération de sensibilisation est souvent appuyée par les élus locaux (les délégués, chefs de quartier, chefs de village).

Une commune peut ouvrir au maximum quinze centres de formation. L’effectif total des apprenants dans un centre de formation de l’état est compris entre vingt cinq (25) et trente (30). Le département de l’Ouémé, à titre indicatif, compte deux cent dix (210) centres (15 pour chacune des 14 communes), pour une population d’apprenants comprise entre cinq mille deux cent cinquante (5250) et six mille trois cents (6300).

Beaucoup d’organisations non gouvernementales (ONG) ont intégré l’alphabétisation à leurs principales activités. A l’intérieur d’une même commune, elles opèrent dans le secteur de l’éducation non formelle aux côtés des structures de l’état. Leurs centres sont mieux équipés et accueillent plus de trente apprenants.

A la tête d’un centre de formation se trouve un maître formé par la DNEA. Il doit jouir d’une bonne audience auprès du public. Sa sélection se fait sur la base de critères acceptés par tous. Il est rémunéré par la direction centrale. La modicité des maîtres alphabétiseurs recrutés par l’état explique leur faible motivation. Leurs homologues recrutés par les ONG connaissent des conditions de travail meilleures.

L’éducation non formelle comprend trois niveaux :

· La formation initiale : C’est l’étape à laquelle l’apprenant est initié à l’alphabet de sa langue, où il apprend à lire et à écrire dans sa langue et à faire des calculs élémentaires ;

· La post-alphabétisation : elle comprend deux étapes dites post alpha I et post alpha II. L’objectif de cette étape est la consolidation des acquis de la phase initiale. Au terme des deux phases de la post-alphabétisation, l’apprenant doit pouvoir réaliser des figures géométriques complexes, rédiger des procès verbaux, ou faire des calculs à grands chiffres.

· Le Français fondamental : c’est le français de survie, qui devrait permettre à son interlocuteur de survivre dans un environnement où l’on parle le français. Malgré la pression des apprenants à la base et celle des ONG, il semble que la DNEA ne soit pas encore bien outillée ou ne dispose pas encore de moyes nécessaires pour passer à cette étape.

L’éducation formelle et les TIC

L’introduction des TIC à l’éducation non formelle reste marginale et se trouve limitée au niveau central. Il existe, à la direction centrale et dans les coordinations départementales, des logiciels en langues nationales qui font l’objet d’apprentissage. De tels outils sont aussi disponibles au Centre Béninois de Langues Etrangères (CEBELAE), au Centre National de Linguistique Appliquée (CENALA) qui sont des structures qui travaillent de concert avec la DNEA.

La DNEA et la collaboration horizontale

Au plan vertical, la DNEA assure l’éducation non formelle grâce à ses structures décentralisées depuis le niveau national jusqu’au niveau central. Au plan horizontal, il existe une coopération entre la DNEA et plusieurs ministères, notamment les ministères chargés de l’éducation nationale, de la santé et du développement rural. Le fruit de cette collaboration est la traduction de posters géants en langues nationales au bord des rues, dans les hôpitaux et autres lieux à des fins de communication, d’information et d’éducation des populations. Cette collaboration a aussi permis la traduction de documents officiels tels que : Programme de Formation des Femmes Rurales, Loi-Cadre sur l’Environnement en République du Bénin, Code d’Hygiène Publique. Au rang de la coopération horizontale, on peut citer l’action des partenaires au développement comme la Suisse, le Canada et celle des ONG (Association pour le Développement des Initiatives Locales, Groupe d’Action pour le Bien-être des Familles, Groupe d’Etudes et de Formation pour l’Auto- Développement) présentes sur le terrain.

5. Présentation d’usages originaux ou de pratiques spécifiques hors éducation

Au Bénin, trois institutions, principalement, mettent en oeuvre des actions de formation à distance s'appuyant sur les NTIC : le Centre d'Enseignement à Distance de Cotonou (CED), le Centre Songhaï de Porto Novo et l'Université Virtuelle Africaine (UVA).

Le Centre d'Enseignement à Distance de Cotonou

Dans le cadre de son programme annuel, le Centre d'Enseignement à Distance de Cotonou, mis en place par la Banque Mondiale dans le acdre de son programme GDLN (Global Distance Learning Network) propose des formations diplômantes et des formations certifiées.

Les formations diplômantes sont :

– le DESS Gestion de la micro-entreprise

– le DESS de la fondation Mercure

– la formation CISCO.

Le DESS Gestion de la micro-entreprise est proposé, à distance, par le CIESA (New Brunswick, Canada). Cette formation utilise une plate-forme de formation à distance sur Internet (enviromatics.nb.ca). Elle a concerné :

– 1 promotion de 11 personnes en 2001-02

– 2 promotions de 20 personnes en 2002-03

Un accompagnement local initial pour l'appropriation de la plate-forme de formation est organisé par le CED. Par la suite, des modalités d'accompagnement local et distant sont proposés sous forme de regroupements organisés par le CED avec des enseignants ou des professionnels. La formation totalise 900 heures par an. Les coûts pour le DESS en GME sont de 1 250 $ US. Toutefois, les frais de scolarité sont plus élevés compte tenu des services supplémentaires offerts par l'institution partenaire du C.I.E.S.A au Bénin, le CED.

Le DESS de la fondation Mercure (http://inter-university.org/fr/index.htm) fait l'objet d'un accompagnement local initial de l'appropriation de la plate-forme de formation à distance. Le CED n'intervient plus par la suite du point de vue pédagogique. La paiement de la formation s'effectue directement auprès de la fondation Mercure. Selon la brochure proposée par la Fondation Mercure, le montant est de 850 €. Là encore, le montant des frais de scolarité lié à la fréquentation du CED n'a pas été divulgué.

Toutefois, un article publié en ligne (cf. http://lepointauquotidien.info/article.php?id_article=1500 ) indique le montant des frais de scolarité de ces deux formations :

« Au Ced par contre, les frais d'inscription pour un Dess avec la Fondation universitaire Mercure de la Chambre économique européenne en Belgique coûtent près de huit cent mille (800.000) Fcfa. Tandis qu'il faut payer deux millions cinq cent mille (2.500.000) Fcfa, pour un Dess obtenu avec le Ciesa au Canada. »

Dans le cas du DESS de la Fondation Mercure, où le CED ne propose aucun appui pédagogique mais un accès à la plate-forme, la répartition des frais de scolarité est donc de 30% pour le CED et 70 % pour la Fondation Mercure. Cette proportion est inversée dans le cas du DESS du CIESA puisque ce dernier perçoit 30% des frais de scolarité contre 70% au CED de Cotonou.

Les formations[1] de la Fondation Mercure sont proposées dans d'autres pays, ainsi au Burkina Faso par une institution également privée, l'Ecole Supérieure de Commerce et d'Informatique de gestion de Ouagadougou (cf. http://www.excelafrica.com/afrique/burkinafaso_details.asp?page=esco-iges)

Le Centre d'Enseignement à Distance de Cotonou propose également des formations certifiantes CISCO sur une durée de 4 semestres.

Dans le cadre des activités du GDLN – Global Distance Learning Network – de la Banque Mondiale, des cours de renforcement des capacités sont proposés. Environ trente thèmes par an sont traités par visioconférence et suivi sur Internet. A partir de janvier 2005, le GDLN proposera un cours sur la formation à distance.

Le Centre Songhai

Le Centre Songhaï de Porto-Novo propose des téléservices dans le souci de pouvoir faciliter l'accès au marché aux producteurs, de favoriser l'accès à l'information et le développement d'une communauté ingénieuse.

Trois télécentres ont été créés :

– à Porto-Novo, 60 postes connectés accueillent en moyenne 75 personnes par jour.

– à Parakou, 30 postes accueillent une moyenne de 42 personnes par jour.

– à Savalou, 18 postes sont utilisés par 20 personnes par jour en moyenne.

L'ouverture d'un télécentre de 6 à 10 postes est prévue à Lokossa.

La connectivité actuelle utilise la fibre optique fournie par la société Bercy's pour un abonnement mensuel de 500.000Fcfa pour Porto-Novo et 400.000Fcfa pour les autres télécentres. Le Centre Songhaï envisage de recourir assez rapidement à une solution de connexion par V-SAT par une compagnie italienne, pour un tarif mensuel de 100.000Fcfa.

Pour le Centre Songhaï, le développement de téléservices est mis en oeuvre dans la perpective de relayer l'information pour les acteurs du secteur agricole. La viabilisation de cette démarche passe néanmoins par un accès à un public large.

Le Centre Songhaï a également initié un dispositif de formation à distance utilisant les moyens télématiques. Avec l'appui du CRDI (Centre de Recherche pour le Développement International), une formation à distance est ouverte et utilise des plates-formes de formation (ATutor et ACollab).

L'objectif est de diffuser les expériences capitalisées par le Centre Songhaï. Les cours couvrent plusieurs domaines :

– techniques sur l'agriculture (initiation et perfectionnement)

– entreprenariat et réflexion économique

Les cours sont de conception locale. Une expérimentation avec un groupe témoin a été menée sur la plate-forme Atutor. Le tutorat est assuré via la plate-forme par trois formateurs. Cette expérience est jugée intéressante pour la systématisation des connaissances, l'adaptation aux besoins et à la demande sociale. Les modules utilisent des textes et des illustrations (photos, schémas). Un projet de module sur le leadership avec vidéo est en cours. La visiocoférence est envisagée, à plus long terme, pour les producteurs analphabètes.

La phase de généralisation est prévue pour novembre 2004, après définition des coûts d'inscription et programmation. Le public cible est situé au Bénin mais aussi dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique Centrale. Le paiement pourra être effectué par virement bancaire ou transfert du type Western Union. La prévision porte sur quarante personnes par session de 3 mois. La promotion de la formation sera effectuée sur le site web du centre ( www.songhai.org ). Cette modalité d'information et de communication paraît devoir restreindre la portée de la formation et l'atteinte des objectifs de recrutement. En effet, le site référencé sur les moteurs de recherche est http://idf.ext.jussieu.fr/drought/songhaia.htm, sur lequel aucune information sur la formation à distance n'apparaît. Une page d'information est accessible sur le site hébergé sur le serveur Geocities à l'adresse http://www.geocities.com/songhaiafrica/HTML/fr/formationdistance.htm. Elle révèle le caractère hybride des formations proposées. Deux types de formation à distance sont proposées : les formations séquentielles en techniques agricoles (huit semaines de cours à distance et deux semaines de pratique en présentiel au Centre Songhaï de Porto-Novo) et les formations modulaires en "entrepreneurship", "Elaboration d'un programme de formation" et "Notions sur l'andragogie" (deux semaines de cours à distance et une semaine de séminaire de validation). Même si les semaines de pratique en présentiel et la semaine de séminaire de validation sont incluses dans les prix des deux types de formation, respectivement 47.400 Fcfa et 58.600 Fcfa, frais d'inscription inclus, ce caractère hybride augmente de manière importante le coût de la formation, par l'ajout de coût de transport, d'hébergement, de restauration et la nécessité d'une cessation d'activités durant la période de regroupement. Pour des inscrits de pays étrangers, le coût réel de la formation se trouverait sans doute plusieurs fois multiplié et pourrait constituer un caractère dissuasif, invalidant les ambitions internationales du projet.

L'expérimentation de la formation à distance par le Centre Songhaï, à son démarrage, ne peut être évaluée. Elle constitue, au Bénin, la seule expérience endogène, quoique financée par un organisme canadien, de recours aux TIC pour la formation à distance. Elle représente par conséquent une action intéressante. Toutefois, en considérant l'importance de l'information préalable des usagers potentiels sur un dispositif innovant de formation hybride, l'examen de la page de présentation amène à se demander si le lexique très diversifié (technique, anglophone, francophone voire canadien), la structuration et la hiérarchisation des informations sont adaptés aux publics-cibles. L'accessibilité et l'adaptation de modalités de formation à distance nouvelles (plate-forme via Internet) à un public cible d'origine a priori rural constitue également un enjeu pour la réussite du dispositif. Enfin, le temps d'utilisation, alors qu'une prise en main et une familiarisation avec les nouveaux outils de communication sont évidemment nécessaires, des cours à distance paraît très restreint : huit semaines pour les formations séquentielles en techniques agricoles et seulement deux semaines pour les formations modulaires.

UVA (Université Virtuelle Africaine)

L'UVA, initiative de la Banque Mondiale pour renforcer les capacités en Afrique, est désomais une Organisation Non Gouvernementale qui propose des formations diplômantes ou de renforcement. Des formations de courte durée en informatique, en langue anglaise, enregistrent un nombre d'inscrits variables. Une formation diplômante de longue durée (Bachelor 4 ans) dans le domaine de l'ingénierie informatique est proposée, à distance, par l'Université de Laval (Canada) en utilisant une plate-forme sur Internet et la visioconférence. Les évaluations sous effectuées sous contrôle local puis envoyées à l'institution canadienne. Des enseignants béninois assurent un tutorat local et la responsabilité de Travaux Dirigés.

6. Situation actuelle hors enseignement supérieur

6.1. Politique générale des ministères de l’éducation (hors enseignement supérieur)

Le Ministère de l'Education a fait l'objet d'une scission en trois ministères en 2002 avec la création du Ministère des Enseignements Primaire et Secondaire[2], du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Cette tripartition ne constitue peut-être pas un contexte favorable au développement d'une expertise nationale dans le domaine des TICE et de la FOAD, chaque institution oeuvrant à constituer et développer ses propres services internes.

Aucune étude consacrée à la formation à distance au Bénin n'est recensée à ce jour.

6.1.1. Sous secteur Enseignement Primaire et Secondaire

L'Enseignement privé a été de nouveau autorisé à partir de 1991. Ses effectifs sont en augmentation régulière. En 2003, il accueillait 13% de la population scolarisée. Cette proportion est fortement variable suivant les régions : 30% dans la région Littoral, 2% dans la région Atacora, au nord du Bénin.

Etablissements scolaires

Le Bénin n'a jamais eu de projet national ou régional d'équipement informatique ou de déploiement des TIC dans les établissements scolaires avant 2003. Des initiatives locales internes (achat par l'établissement) ou externes (dons de partenaires) existent de manière isolée, avec un parc informatique souvent ancien (PC de type 486). Il est difficile d'estimer la proportion d'enseignants usagers occasionnels d'informatique et d'Internet dans les cybercentres privés ou communautaires. Selon les chefs d'établissements, elle varierait de 10 à 30%. De même, la fréquentation des cybercafés des villes principales témoigne de l'utilisation d'Internet par les lycéens mais toute mesure précise et, plus encore l'appréciation, des usages sont très difficiles. Le seul constat qui peut être fait est que cette découverte et cette utilisation s'effectuent de manière complètement indépendante de l'environnement éducatif et scolaire.

Le Projet PIIES vise l’Introduction de l’Informatique dans les Etablissements Secondaires. Les tableaux ci-dessous (source : document projet PIIES) donnent une idée sur l’exécution du projet en 2003 et la projection sur 2004.

POINT SUR LA REPARTITION DES ORDINATEURS DANS LES LYCEES OU CEG DES DEPARTEMENTS DU BORGOU ET DE L’ALIBORI EXERCICE 2003

LYCEES OU CEG |

QUANTITES |

LYCEE MATHIEU BOUKE |

2 |

CEG HUBERT MAGA |

2 |

CEG ZONGO |

2 |

CEG ALBARIKA |

2 |

CEG TITIROU |

1 |

CEG Banikanni |

1 |

CEG Guéma |

1 |

CEG Tchaourou |

2 |

CEG Tchatchou |

1 |

CEG 1 Nikki |

1 |

CEG Bembèrèkè |

1 |

CEG 1 Kandi |

2 |

CEG 2 Kandi |

1 |

CEG Banikoara |

1 |

CEG Malanville |

1 |

CS Nikki |

1 |

CS Bembèrèkè |

1 |

CS Banikoara |

1 |

CS Malanville |

1 |

TOTAL |

25 |

POINT SUR LA REPARTITION DES ORDINATUERS DANS LES LYCEES OU CEG DES DEPARTEMENTS DE L’ATACORA ET DE LA DONGA EXERCICE 2003

LYCEES OU CEG |

QUANTITES |

CEG Tanguiété |

3 |

CEG Boukoumbé |

3 |

CEG 2 Djougou |

3 |

Lycée des jeunes filles de Natitingou |

2 |

CEG Bassila |

3 |

CEG 2 Natitingou |

3 |

CEG 1 Natitingou |

1 |

TOTAL |

18 |

LISTE DES COLLEGES D’ENSEIGNEMENT GENERAL PUBLIC A DOTER EN MATERIEL INFORMATIQUE : GESTION 2004

Départements |

Collèges Bénéficiaires |

Ordinateurs |

Onduleurs |

Imprimantes |

Observations |

Ouémé- Plateau |

CEG APPLICATION |

11 |

11 |

1 |

|

CEG POBE |

11 |

11 |

1 |

||

Atlantique-litoral |

CEG ABOMEY-CALAVI |

11 |

11 |

1 |

|

CEG AKPAKPA CENTRE |

11 |

11 |

1 |

||

Mono-Couffo |

CEG COME |

11 |

11 |

1 |

|

CEG DJAKOTOME |

11 |

11 |

1 |

||

Zou-Collines |

LYCEE HOUFFON |

11 |

11 |

1 |

|

CEG 1 SAVALOU |

11 |

11 |

1 |

||

Borgou-Alibori |

CEG 1 KANDI |

1 |

1 |

1 |

Nombre à compléter à 11pour les ordinateurs et à 11 pour les onduleurs |

LYCEE MATHIEU BOUKE |

7 |

7 |

1 |

Nombre à compléter à 11pour les ordinateurs et à 11 pour les onduleurs |

|

Atacora-Donga |

CEG 1 NATITINGOU |

1 |

1 |

1 |

Nombre à compléter à 11 pour les ordinateurs et à 11 pour les onduleurs |

CEG 2 DJOUGOU |

3 |

3 |

1 |

Nombre à compléter à 11 pour les ordinateurs et à 11 pour les onduleurs |

|

Total |

132 |

132 |

12 |

A la lecture de ces tableaux, il apparaît que quarante-trois (43) ordinateurs ont été distribués par le projet pour une communauté estimée à des dizaines de milliers au titre de l’année 2003 et que cent trente-deux (132) ordinateurs le seront au titre de 2004 dans les mêmes proportions. Il y a lieu de s’interroger sur l’impact du projet au regard de son objectif général, l’introduction de l’informatique dans le système éducatif béninois, d’une part, et au regard des usages qui pourront être faits de ces ordinateurs, d’autre part, dès lors que les dizaines de milliers d’élèves et leurs enseignants constituent les publics cibles du projet.

Une étude de faisabilité de l'introduction des NTIC dans le système éducatif béninois a été financée par l'Agence Française de Développement, en 2003, et menée par une équipe conduite par monsieur POUTS-LAJUS Serge. Les objectifs de cette éventuelle introduction étaient de familiariser tous les jeunes à l'usage de l'informatique et du réseau Internet, d'élargir l'horizon culturel des membres de la communauté éducative, de moderniser les pratiques et les méthodes pédagogiques, de rationnaliser la gestion administrative des établissements, d'adapter les contenus de l'enseignement à l'évolution technologique. Les obstacles identifiés étaient le coût de l'investissement, les conditions matérielles et économiques de fonctionnement des établissements. Le projet initial a été redimensionné à l'étude d'une introduction dans 20 établissements de l'enseignement secondaire général et technique.

Les conclusions de l'étude déconseillaient le recours aux techniques d'enseignement à distance, insuffisamment éprouvées. Elles insistaient sur la nécessité :

– d'une solide structure de coordination,

– de choix de correspondants locaux sur des critères de motivation et de compétences,

– de l'organisation préalable de formations courtes à l'usage des outils et aux applications pédagogiques

– de la mise en place d'un réseau national structuré (au niveaux national, régional et local),

– du recours à des outils de communication (listes, sites web) permettant les échanges et la mutualisation, tant sur les disciplines que sur la gestion et l'animation des salles informatiques,

– de l'organisation de rencontres périodiques des coordinateurs et correspondants.

Enfin, l'étude mettait l'accent sur la nécessité d'une prise en compte politique forte du projet. Ce dernier aspect est probablement en partie à l'origine de l'état actuel de défaut de suivi de l'initiative.

6.1.2. Sous secteur Enseignement professionnel et technique

Le Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, créé en octobre 2002, a inscrit l'introduction d'un système de formation à distance dans l'enseignement technique et la formation professionnelle parmi les objectifs de sa réforme (sous-plan 2, stratégie 8).

Toutefois, les Directions centrales expriment une faible volonté d'intégration des TIC et de la formation à distance. La plupart des directions centrales estiment que si la formation à distance présente des avantages, sa conception est contraignante et demande un approfondissement des réflexions sur sa mise en oeuvre. Elles donnent la priorité au renforcement de formations présentielles et n'envisagent pas le recours à la formation à distance à court terme.

Les initiatives dans ces domaines ont été réalisées dans le cadre de projets d'appui : Projet d'Appui à la Formation Professionnelle et Technique et programme régional Resafad-tice de la coopération française.

Le Projet d'Appui à la Formation Professionnelle et Technique (PAFPT) a financé pour environ quatre millions de francs CFA un site web sur la formation technique et professionnelle au Bénin, consultable à l'adresse www.ftpbenin.org. Toutefois, le défaut d'information, de formation, de prise en compte des conditions d'accès des acteurs potentiels de ce site et de leur implication à son développement amène à s'interroger sur la durabilité de son alimentation en dehors de celle des assistants techniques du projet.

Un centre d'accès à Internet a été aménagé au Lycée Technique Coulibaly avec l'appui du PAFPT et du programme Resafad-tice. Son inauguration a été effectuée en juillet 2004. Toutefois, le responsable technique de cette structure n'était encore pas nommé en octobre 2004.

Les administrations centrales du METPF

La Direction de l'Enseignement Technique dispose de deux lignes téléphoniques et d'une dizaine de postes de travail informatiques répartis entre le secrétariat administratif et les services techniques. Toutefois, la Direction ne possède pas d'accès à Internet.

La Direction de la Formation et de la Qualification Professionnelle dispose de deux lignes téléphoniques, d'une dizaine d'ordinateurs dans ses bureaux. Une connexion à Internet est localisée dans le bureau du directeur.

La Direction des Examens et des Concours possède quatre lignes téléphoniques et une dizaine de postes informatiques. Internet est accessible dans le bureau du directeur.

La Direction de l'Inspection Pédagogique et de l'Innovation Technologique dispose de deux lignes téléphoniques et de huit postes de travail informatique. La Direction n'a pas d'accès à Internet.

Seule la Direction des Examens et des Concours s'est dotée d'un responsable informatique.

Les Directions régionales sont peu équipées et ne disposent pas d'accès à Internet.

Etablissements scolaires

Le Lycée Technique F.M. Coulibaly de Cotonou (région Littoral) dispose de trois lignes téléphoniques et d'une connexion à Internet par ADSL depuis juillet 2004. Les services administratifs disposent de trois ordinateurs. Une salle informatique est dotée de 17 ordinateurs.

Le Lycée d'Enseignement Technique de Bohicon (région Zou) dispose dee quatre ligjnes téléphoniques et d'une salle informatique non connectée de vingt postes.

Le Lycée Technique de Porto-Novo (région Ouémé) dispose de deux lignes téléphoniques. Une salle informatique non connectée regroupe une quinzaine de postes de travail non connectés.

Le Collège d'Enseignement Technique d'Ina (région Borgou) ne possède pas de ligne téléphonique. L'alimentation électrique de l'établissment n'est pas continue.

Le Collège d'Enseignement Technique de Pobé (région Plateau) dispose d'une ligne téléphonique et d'une salle informatique non connectée , équipée de quatre postes.

Le Collège d'Enseignement Technique de Ouidah (région Atlantique) dispose d'une ligne téléphonique et d'une salle informatique non connectée de cinq postes.

Le Collège d'Enseignement Technique de Natitingou (région Atacora) dispose d'une ligne téléphonique et d'une salle informatique non connectée de vingt postes.

Le Centre de Formation Professionnelle d'Abomey (région Zou) dispose d'une ligne téléphonique, d'un abonnement Internet pour le poste situé au secrétariat et d'une salle informatique non connectée de quinze postes.

Les Directions centrales, régionales et les établissements d'enseignement technique ont donc un niveau d'équipement informatique assez faible. Les seules applications de Bureautique (traitement de texte et tableur) sont utilisées dans les Directions. Dans les établissements d'enseignement, les usages des équipements des salles informatiques sont l'initiation et la formation à la micro-informatique et à la Bureautique.

Formation à distance au Lycée Agricole Medji de Sékou.

Depuis 2002, le Lycée Agricole de Medji de Sékou (LAMS) propose une formation à distance fondée sur les mêmes principes que le dispositif FAD de l'EPAC (ex-CPU) de l'Université d'Abommey-Calavi. Les monographies ont pour auteurs des professeurs du lycée. Elles sont diffusées par l'intermédiaire d'établissements publics de différentes régions : Collège d'Enseignement Technique Agricole (CETA) d'Adja-Ouévé (région Plateau), CETA d'Ina (Borghou) et CETA de Natintingou (Atacora). Ces établissements fournissent également un soutien pédagogique aux inscrits. Des regroupements au LAMS sont organisés deux fois par an durant les périodes de congés scolaires (mars-avril et août-septembre).

La formation dispensée représente une masse horaire estimée à 4352 heures de cours, principalement concentrés sur un tronc commun évalué à 3392 heures. La répartition théorique de ces heures d'apprentissage est d'un tiers pour les regroupements et de deux-tiers pour les travaux inter-sessions. 960 heures de cours (325 durant les regroupements, 635 en travaux durant les inter-sessions) sont proposées pour cinq options : Production végétale, Aménagement et équipement rural, Production animale, Forêt et Pêche.

7. Situation actuelle dans enseignement supérieur

L'enseignement supérieur au Bénin comprend désormais trois sites : l'Université d'Abomey-Calavi, l'Université de Parakou et l'Institut Universitaire Technologique de Lokossa. Seule l'Université d'Abomey-Calavi est connectée à Internet.

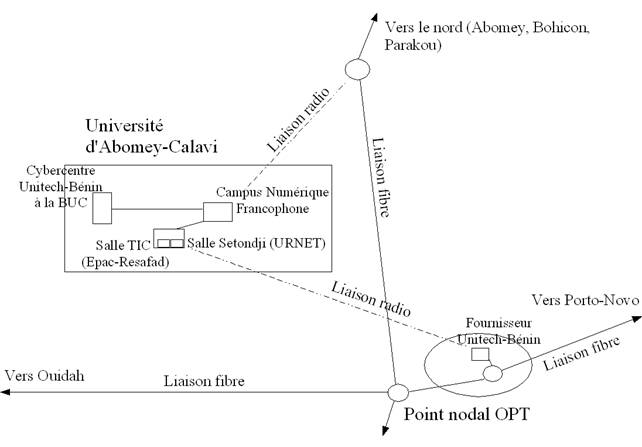

L'Université d'Abomey-Calavi ne se trouve pas sur le chemin de la fibre optique reliant Cotonou à Parakou. La mise en place de cette infrastructure n'ayant pas été décidée, le relatif éloignement du campus du point nodal de l'OPT a conduit au choix de solutions hertziennes.

Le projet « Réseau universitaire de recherche et d'enseignement à distance » (URNET) a été réalisé par le PNUD a réalisé, en partenariat avec le Japon et l'Université du Bénin. Ce projet a deux objectifs principaux :

– la mise en place d'un centre de communication en vue de la constitution d'un réseau national de recherche au niveau de l'enseignement supérieur

– la mise en place d'un système d'enseignement à distance.

Le centre de communication, situé au sein de l'Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi de l'Université d'Abomey-Calavi, dans une salle baptisée « Jacques SETONDJI », inaugurée en septembre 2003, est un espace aménagé et climatisé disposant :

– d'un réseau local ayant une capacité de 70 connexions

– de 30 postes de travail ergonomiques (écrans plats, table de travail)

– d'une unité de gravage de CD-ROM

– d'une unité intégrée impression-numérisation-courrier électronique

– d'une connexion Internet à 2Mb/s

– d'une alimentation électrique sécurisé.

Cette réalisation a coûté 223.000 US $. La connexion par boucle radio locale relie le bâtiment de l'EPAC à celui de la société Unitec-Bénin, fournisseur d'accès à Cotonou. Les frais de connexion ont été pris en charge durant la première année de mise en service par le PNUD, dans l'attente de la constitution d'un organisme gérant et répartissant les frais de connexion entre les établissements universitaires se raccordant à URNET. Le dimensionnement de ce centre lui assignait de servir toute l'Université d'Abomey-Calavi et d'ouvrir la voie à des extensions futures, notamment la mise en place d'un dispositif de visioconférence entre l'UAC et l'Université de Parakou.

De fait, durant la période septembre 2003 à septembre 2004, la connexion a subi de nombreuses et longues interruptions, de plusieurs semaines (octobre à novembre 2003) puis de plusieurs mois en 2004. Ces défections et la responsabilité dissoute entre plusieurs personnes ont retardé le processus. La société Unitec-Bénin déclare n'avoir pas été informée des défaillances de connexion, seuls ses techniciens ayant été contactés téléphoniquement. Depuis la rentrée 2004, la connexion n'est plus payée. Elle est actuellement réduite à 64kb/s et sera maintenue jusqu'au 31 décembre 2004. L'Université d'Abomey-Calavi devra ensuite être en mesure d'acquitter la facturation mensuelle de la connexion s'élevant à 900.000Fcfa.

Le Campus Numérique Francophone de l'Agence Universitaire de la Francophonie a été inauguré en 2003. Il dispose d'une salle de consultation, d'une salle de formation et d'une salle de développement. La liaison jusqu'au relais de la fibre optique de Calavi utilise une liaison hertzienne de la société Unitec-Bénin. La bande passante de 256Ko est prise en charge financièrement par l'Université à hauteur de 128Kb/s (facturation à 500.000Fcfa par mois). En effet, le Campus Numérique Francophone fournit également la connexion de plusieurs institutions de l'Université d'Abomey-Calavi et celle du cybercentre situé dans les locaux de la Bibliothèque Universitaire Centrale, géré par la société Unitec-Bénin et dont le chiffre d'affaires mensuel est estimé à un million de francs CFA par mois.

Une salle de formation aux TIC a été mise en place par l'Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi (EPAC, ex-CPU) et plusieurs projets de la coopération française, partenaires d'appui au développement de la formation à distance mise en oeuvre par l'EPAC depuis 1996 (Projets PAFPES, PAFPT et Resafad-tice). Placée sous la direction du Centre Autonome de Perfectionnement, cette salle devait bénéficier de la connexion de la salle Setondji, voisine, du projet URNET. La défection quasi-constante entre janvier et juin 2004 de cette connexion a amené à utiliser celle du Campus Numérique Francophone. Cette connexion au CNF a néanmoins été interrompue par défaut de maintenance et de responsable technique en septembre 2004.

En dépit de la création en juillet 2003 d'un Service Commun Informatique, employant des compétences informatiques internes, il apparaît clairement que la gestion technique et financière de la connectivité de l'Université d'Abomey-Calavi souffre d'un manque de cohérence et de nombreuses déperditions de différentes sortes.

Un réel pilotage de la stratégie de développement des usages des TIC par les enseignants, par et pour les étudiants, semble indispensable au sein des Universités d'Abomey-Calavi et de Parakou.

Usage des NTIC

Des formations aux usages des NTIC sont proposées à l'Université d'Abomey-Calavi principalement par le Campus Numérique Francophone (CNF) de l'Agence Universitaire de la Francophonie.

Les activités du CNF sont :

– l'accès à Internet pour les enseignants/chercheurs et étudiants. Le Centre compte 300 abonnés, dont 250 étudiants, mais, selon les périodes de l'année universitaire, le nombre d'inscription connaît des variations importantes (jusqu'à 1000 par mois)

– l'accès à la documentation scientifique et technique via les réseaux

– l'abonnement à des Base de données scientifiques : aide à la recherche, fournitures de documents, articles scientifiques, ressources pédagogiques en ligne et en local.

Des ressources pédagogiques, tels les supports multimédia du Premier Cycle Sur Mesure de l'Université en Ligne, produits par le RUCA et le Ministère français de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique, sont installées sur le serveur local. Pour faciliter leur utilisation, la salle de formation est mise à disposition gratuitement pour les enseignants de la faculté de sciences (Maths 3, Physique 2, Chimie 2, Biologie 0) et leurs étudiants, d'un total de 200. Les professeurs viennent avec leur groupe, constitué de 20 à 40 étudiants. Le volume horaire annuel d'occupation de la salle de formation pour cette activité est de 20h par groupe et discipline :

– Maths (2ème année) : 3 groupes

– Physique (2ème année) : 2 groupes

– Chimie (3ème année) : 1 groupe

La mise en place des activités de formation initiale des étudiants des disciplines scientifiques s'est effectuée en suivant les étapes suivantes :

1) formation initiale de l'enseignant

2) appropriation par l'enseignant et définition des stratégies d'intégration dans le cours

3) séances avec les étudiants

4) activités autonomes des étudiants inscrits

Le Campus Numérique Francophone de Cotonou organise également des formations au TICE, animées par les formateurs du CNFC ou des personnes ayant suivi de précédentes formations :

- Recherche documentaire sur Internet : durée 12h, coût par personne 1500Fcfa, 3 sessions par an, 200 participants en 2003-04

- Recherche documentaire spécialisée en informations bio-médicales pour les étudiants de 5ème année : 40 et 25 étudiants

- Recherche documentaire en Information juridique pour l'ENEAM : 20 personnes

- Initiation informatique : 500 personnes en 2003-04

- Atelier Linux : 20 personnes (étudiants en maîtrise de Mathématiques)

- Utilisation de SPIP – Système de Publication pour Internet : 10 personnes

- Formation aux NTIC : 25 étudiants (Association étudiante « Ensemble pour les TIC »

Des formations aux fonctions avancées de Bureautique, à la gestion de fichiers informatiques sont également proposées.

Un atelier de formation régional "Transfer" a été organisé en 2004 sur la création et la gestion de sites dynamiques avec PHP/MySQL.

Des formations à la recherche documentaire sur Internet et aux usages avancés du courrier électronique ont été organisées, en juin 2004, dans la salle de formation TIC du Centre Autonome de Perfectionnement de l'Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi par le Resafad-tice, à la demande d'enseignants-chercheurs de la Faculté des Sciences Agronomiques (FSA/UAC).

FOAD

Un dispositif de formation à distance a été mis en place à l'EPAC (ex CPU) depuis 1995. Ce dispositif est désormais piloté par monsieur Gérard DEGAN, Directeur du Centre Autonome de Perfectionnement de l'EPAC. Les filières techniques sont : Génie électrique, Génie civil, Hydraulique, Génie mécanique (fabrication, mécanique auto), Sciences agricoles (production animale, production végétale). Depuis 2002, une filière "Gestion de l'environnement" a été créée. Les producteurs de cours sont des enseignants de l'UAC ou des experts béninois. Les modalités sont l'étude individuelle des monographies diffusées (l'étude d'une monographie par matière et par semaine étant recommandée) et les regroupements présentiels à l'EPAC (2 par an : 3 semaines en avril et sept semaines en août-septembre). De fait, les enseignants constatent l'insuffisance de l'étude des monographies lors des regroupements ce qui les conduit à des révisions diminuant les activités prévues de travaux pratiques.

Nombre d'étudiants inscrits et nombre d'étudiants par filière de 1999 à 2004

Années |

Total |

Sciences agricoles |

Génie civil |

OBB |

Hydraulique |

Génie électrique |

Génie mécanique |

1999-2000 |

181 |

56 |

55 |

0 |

19 |

32 |

19 |

2000-2001 |

208 |

62 |

70 |

3 |

24 |

31 |

18 |

2001-2002 |

217 |

65 |

87 |

0 |

26 |

25 |

14 |

2002-2003 |

199 |

61 |

86 |

0 |

27 |

21 |

4 |

2003-2004 |

229 |

66 |

110 |

0 |

29 |

15 |

9 |

Le taux de réussite n'est pas établi, ni disponible mais il est estimé à 90%. La formation dispensée était jusqu'à présent d'un niveau DUT mais l'EPAC a entamé le projet de conversion en licence à partir la rentrée 2005, dans le souci de se conformer à la norme LMD. Ce projet induit une refonte des programmes ainsi que la production de nouvelles monographies. La formation à distance s'établira au niveau de la licence professionnelle. L'intégration progressive des NTIC, bien qu'ayant fait l'objet d'un projet d'appui du PAFPES, du PAFPT et du programme Resafad-Tice en 2003, ne constitue pas un objectif retenu dans cette évolution de la formation à distance de l'EPAC, du fait des possibilités encore trop restreintes d'accès aux technologies pour un public insuffisant dans les milieux urbains. Des formations méthodologiques et techniques à la formation à distance ont été organisées, en 2003, par le Resafad-tice pour les enseignants-rédacteurs de monographies et le personnel chargé de la saisie des nouvelles monographies. La formation méthodologique visait essentiellement à l'amélioration de la qualité pédagogique des monographies, à une meilleure définition de leur format et présentation. La formation technique avait pour objectif de permettre une production numérique de toutes les nouvelles monographies. La license professionnelle en formation à distance doit démarrer en novembre 2005.

Le Campus Numérique Francophone de Cotonou de l'Université d'Abomey-Calavi constitue le relais des formations à distance proposées par l'Agence Universitaire de la Francophonie (cf. foad.refer.org) :

– License pro "Concepteur-manager de services sur Internet" : deux inscrits en 2004

– D.U. Droit de la Common Law : six inscrits en 2004

– Master "Recherche en Sciences de l'Education" : deux inscrits en 2004

– Master "Droit international et comparé de l'environnement" : deux inscrits en 2004

– D.U. "Label Internet" : un inscrit en 2004

– DESU "TIC et développement" : neuf inscrits en 2004

– DESS-TICE : trois inscrits en 2003, cinq inscrits en 2004

Les prévisions de la lettre de politique éducative et du cadrage macro-financier du plan décennal en cours d'élaboration pour le premier semestre 2005

L'enseignement supérieur béninois doit améliorer son efficacité interne et externe afin de répondre aux besoins en cadres supérieurs compétents pour le développement économique et social du pays et celui de la recherche scientifique. Cette amélioration nécessite notamment la maîtrise des effectifs et la promotion de l'enseignement supérieur privé, la formation continue et pédagogique des enseignants, l'amélioration et le renforcement des outils pédagogiques (laboratoires, bibliothèques, réseaux, NTIC).

9. Conclusion

Longtemps surnommé le "Quartier Latin" de l'Afrique de l'Ouest par sa capacité de production et d'exportation d'intellectuels et d'enseignants, le Bénin ne paraît pas tirer profit de l'introduction récente des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication et de leur influence désormais reconnue dans le développement et le management des connaissances. En effet, les expériences d'utilisation des TICE et de mises en oeuvre de formation à distance recensées dans cette étude sont peu nombreuses et faiblement originales. De plus, la tendance observable semble être davantage la recherche de l'utilisation à des fins de commercialisation de contenus et de dispositifs de formation exogènes.

Cette situation est paradoxale puisque le Bénin a bénéficié, dès 1997, de l'initiative Leland dont l'objectif était d'accompagner et de dynamiser l'introduction d'Internet. Cette initiative s'est heurtée à la persistance de la réglementation des télécommunications, même si des fournisseurs d'accès disposent désormais de liaisons satellitaires de type V-Sat (Sobiex, Songhaï). Elle aura sans doute contribué à faire émerger très tôt un secteur privé et marchand dans le domaine des NTIC, secteur où les concurrents auront recherché de rapides profits au détriment d'une nécessaire qualité de services. Si l'opérateur national de télécommunication, l'OPT, a procédé à des investissements importants pour le développement d'infrastructures (raccordement au câble sous-marin SAT3, mise en place d'un réseau en fibre optique au Sud et vers le Nord, création de centraux numériques), les liaisons boucle-radio et, plus récemment, ADSL, sont laissées à des opérateurs privés dont la qualité de services est parfois mise en question.

Des instances ont été créées afin d'accompagner le développement des NTIC au Bénin :

– Direction de la Promotion des NTIC au sein du Ministère de la Communication,

– Agence Nationale pour les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, bénéficiant d'un statut de GIE (Groupement d'Intérêt Economique) pour des activités de maîtrise d'ouvrage dans le domaine.

De fait, ces instances paraissent n'avoir pas rempli leurs rôles avec le succès attendu. Le déploiement, à partir de 2002, de cybercentres communautaires, gérés par des associations, rencontre des problèmes de fonctionnement, de même que le projet URNET à l'Université d'Abomey-Calavi. Le site du document de politique et de stratégies de NTIC au Bénin de 2002 n'est plus accessible (http://www.strategiesntic.org/) alors que la connexion, même depuis le Bénin, au site de l'AGeNTIC s'avère très lente, voire impossible (http://www.agentic.bj/).

Dans le secteur éducatif, les trois ministères n'ont pas de réelle ligne politique dans le domaine du développement et de l'intégration des TIC. La volonté politique semble encore éloignée de la détermination nécessaire et préalable à la mise en oeuvre de projets d'envergure. Dans certains ministères, la cohabitation de projets proches, voire concurrents, paraît en outre néfaste à leur développement. En dépit de l'attente très forte de la part des responsables d'établissements et des éducateurs béninois, du réel engouement de la jeunesse pour l'utilisation des TIC et d'Internet, les appareils institutionnels ne semblent pas aptes à produire les plans et les stratégies adaptées à l'introduction raisonnée et fructueuse des technologies dans les différents niveaux du système éducatif. Les responsables des directions centrales adoptent vis-à-vis des TICE et de la formation à distance une attitude résolument perplexe et attentiste.

Les dispositifs de formation à distance créés au Bénin sont des dispositifs hybrides, au sein desquels la mise à distance des contenus occupe une place subordonnée à l'organisation de regroupements présentiels, longs et coûteux (cf. les formations proposées par l'ECAP, le LAMS, voire le centre Songhaï). Ces dispositifs sont des modèles intéressants puisqu'ils tentent de répondre à une forte demande de formation qui s'exprime en de nombreux points du territoire sans trouver de réponses parfaitement adaptées. Ils connaîtront probablement une lente évolution à mesure que les usages des TIC se répandront et deviendront plus accessibles. Toutefois, les problématiques d'ingénierie pédagogique spécifiques à la formation à distance se poseront alors de nouveau et devront être abordées par les auteurs et concepteurs nationaux.

A l'opposé de ces initiatives de caractère plutôt institutionnel, l'émergence d'opérateurs privés recherchant à relayer des dispositifs de formation diplômants ou certifiants doit être soulignée :

– le CED est le relais de formation à distance via Internet, proposée par des instituts et organismes du nord

– l'AgeNTIC met en oeuvre des formations Cisco qui occupent une part prépondérante dans l'occupation des locaux informatiques

– la société Sobiex a initié une cyber-académie à Cotonou, au sein de laquelle elle souhaiterait proposer des formations en ligne reposant sur des contenus étrangers.

En dépit d'une place encore marginale, due à son caractère évidemment récent, on peut se demander quelle évolution et quel développement connaîtra cette tendance à la marchandisation de dispositifs étrangers, à la faveur de la généralisation des accès, de la familiarisation grandissante des usages et de l'importance croissante des opérateurs privés dans le système éducatif béninois.

Le relatif déficit d'intérêt des acteurs du système éducatif pour les usages des TICE et de la FOAD peut encore s'observer dans le nombre très faible de projets (un seul) présentés pour suivre le cours consacré à la formation à distance que le CED de Cotonou proposera à compter du mois de janvier 2005 dans le cadre des activités du GDLN de la Banque Mondiale alors que, dans un pays voisin, le Burkina Faso, où le CED s'ouvrira seulement en décembre 2004, cinq projets ont été inscrits.

La demande de formation à distance apparaît pourtant nettement à travers l'ensemble des expériences relatées dans ce document. Ainsi, le Campus Numérique Francophone de Cotonou enregistre-t-il un nombre appréciable d'inscrits à plusieurs des formations à distance proposées par des universités francophones dans le cadre des programmes de l'AUF.

Un second paradoxe béninois apparaît donc entre la réelle existence d'une demande locale de formation à distance et la mauvaise volonté ou l'incapacité à lui répondre en mobilisant les compétences nationales. Pour faire évoluer cette situation de manière positive, notamment afin que le Bénin ne passe pas brutalement, en quelques années, d'une situation de rayonnement intellectuel et culturel, à une situation, amplifiée par les NTIC, de consommation de contenus exogènes, une affirmation politique est sans aucun doute nécessaire. Peut-être, la récente tripartition du Ministère de l'Education Nationale du Bénin en trois ministères constitue-t-elle une entrave alors que les organismes chargés de promouvoir et d'organiser les usages des NTIC peinent à remplir leurs fonctions ?

La valorisation des expériences nationales, mêmes réduites, constitue une étape indispensable, à laquelle la présente étude contribuera sans doute, notamment en étant poursuivie et approfondie. L'organisation de formations méthodologiques et techniques d'équipes chargées de projet constitue une autre étape essentielle pour le développement d'expériences, de compétences et d'expertise dans les domaines des TICE et de la FOAD.

Enfin, le soutien et l'appui au financement de ces projets, ayant fait l'objet d'une étude de faisabilité complète, constituent aussi une autre étape pour ce développement souhaitable dans le contexte d'accélération et d'augmentation de l'influence des médias à tous les niveaux des sociétés. La priorité devra sans doute être accordée aux projets impliquant les acteurs de toutes les régions du pays. Le déploiement de la fibre optique au nord du pays ouvre des perspectives nouvelles d'accès, de communication, d'expression et d'échanges pour les établissements et communautés de l'ensemble des régions. La mise en réseau, l'ouverture d'espaces de discussion et de collaboration, facilitées par les outils conviviaux désormais disponibles, doivent permettre le partage de ressources et d'expériences afin de répondre aux demandes de formation qu'expriment avec acuité les responsables des structures d'enseignement et d'éducation à la base.

10. Personnalités rencontrées

Madame GBANHOUN-MOUGABI Gilletta, Directrice Technique de l'AGeNTIC

Monsieur AKOTEGNON Claude, DPNTIC

Monsieur HOUNGBO Jacques (PNUD), Gestionnaire de l'Information et du Savoir

Monsieur AGBAHOLOU Louis (OPT) Chef de la Division des NTIC

Monsieur AKINOCHO Jacob, Directreur de Sobiex Informatique

Monsieur EDJORIKINTO Jacques, Directeur CED et UVA

Monsieur DOYIGBE Etienne (Resafad/MEPS)

Monsieur HOUNGBEDJI Antonin (DIPIT/METPF)

Monsieur TCHOUGBE Jean (CNFC/AUF)

Monsieur DEGAN Gérard (EPAC/UAC)

Monsieur KOUAGOU Yebeni Batidao, Service Commun Informatique de l'UAC

Monsieur LOUEKE Guy, Directeur technique de la formation au Centre Songhaï de Porto-Novo

Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle

Monsieur TCHABOSSOU Anani, LAWANI Tahirou, Direction de l'Enseignement Technique

Monsieur KAKPOSSA Gilbert, Direction de la Formation et de la Qualification Professionnelle

Monsieur AKAKPO René Mathias, Direction des Examens et Concours

Monsieur AHOUDJINOU Martial, monsieur HOUNGBEDJI Antonin, Direction de l'Inspection Pédagogique et de l'Innovation Technologique

11. Documents consultés

"Introduction des NTIC dans le système éducatif béninois, projet pilote _ Etude de faisabilité" rédigé par Serge POUTS-LAJUS en juin 2004

"Elaboration de la lettre de politique éducative et du cadrage macro-financier du plan décennal", rapport de mission de monsieur Mathieu Brossard (Pôle de Dakar, Analyse sectorielle en Education) au Bénin, 4 au 15 octobre 2004.